補助具 これはすごい!

これは( 自助具)

と言うそうで、NPO法人 自助具の部屋 の方に作っていただいたそうです。

先日、このページから 高齢の祖父が最近筆を握りづらくなってきたと言うことで、Uさんよりこの自助具へのお問合せをいただきました。

つくしんぼ の仲間には 筋肉の萎縮や麻痺などで 手の指を開くのも困難で開くだけの指の隙間に筆を割き込むようにしてなんとか握る、また、筆が細すぎて、力を掛けられない方が たくさんいらっしゃいます。

人それぞれ不自由な点が違うので、個人に合わせた自助具を作っていただけるのは本当にありがたいです。

https://sites.google.com/jijyogunpo.com/npojijyogu/%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B

7月活動時に参加された Oさん ホームでも「魚」の作品を紹介しました。

手に不自由があると、手を開くことから始まり、硬直のある指で筆を握ること、にぎった筆を維持し、運筆すること 全て大変な動作です。これまでも、筆に補助する棒を付けたり筆の太さを考えたりしていましたが、これで解決できるとは!

ぽてと の先生が作ってくださったと伺いました。

本当にありがとうございます。

つくしんぼ

みなさんでの制作物

職員の後藤真之さんのコーディネイトで作ったタピストリー

夏バージョン

こちらは2018年 秋~冬にかけての製作

雪景色の中 温泉につかっているおさるさん達 ほのぼのして温かーい 可愛い!

イノシシの親子も入りに来てますね。

皆さん センスありますね!

六甲山に こんな風景 あったらいいのになあ。

つくしんぼ

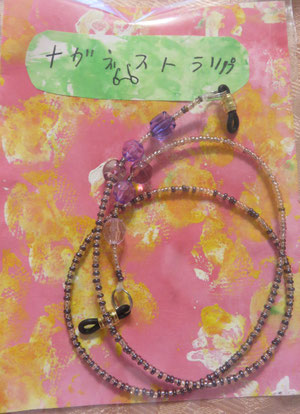

たけちゃん製作のめがねストラップ!

たけしさんが9月14日の活動に参加されなかったので、職員さんに尋ねると 仕事に集中されているという事で 仕事の風景を見せていただきました。

すると、細かいビーズを皆さん熱心にワイヤーに通して このめがねストラップを作られていました。これ、私が欲しいもの!

可愛い!すぐに購入させていただきました。

この「メガネストラップ👓」たけちゃんの自筆です。製品を自分で書いてあるのが何よりもうれしくて、宝物を得た気分です。

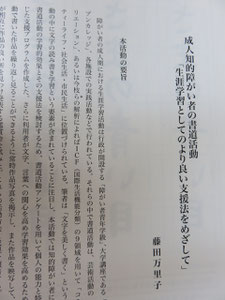

20年の書道活動の記録を読んでください

日本習字教育財団の第一回学術助成を2013年9月から1年間の期間で研究活動させていただき、2014年9月に一年間の成果を2万字設定で提出しました。

その後、沢山の先生方から多大なご指導を受け、「かがやき神戸書道活動」の総まとめとして書き直しました。根気よくお教え下さった先生方、何度も校正してくださった印刷会社の皆様に感謝しています。2015年3月末に論文集が発行され、活動報告として、約40ページの紙面をいただき、掲載していただけました。

日本習字教育財団のHPからダウンロードできます。

成人知的障がい者への文字学習支援活動を継続して行われた資料はなかなか見当たりません。前例としての参考が無いこともあり、手探り状態での活動の連続でしたが、仲間の皆さまからたくさんの事を教えられ、職員の皆様に多大なご協力をいただいて20年ごしの活動をやって来ることができました。これを文章でまとめることは大変でしたが活字の資料として残ることはとても嬉しく思っています。

「書道」を活用することで、身の回りの言葉への興味を持つこと、自分の伝えたいことの伝達する事、作品としての感情の表現すること、など いろんな目標をもっていただければ幸いです。

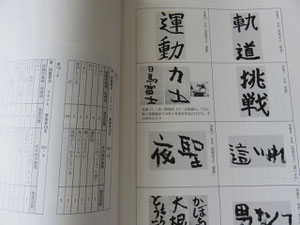

みなさんの作品もたくさん掲載していただけました。

活動内容

知的障害を含む様々な障害を持つ方々への書道活動

かがやき神戸本施設(つくしんぼ)、ぐりいとの三か所で年6回、谷上支援センター(ひだまり)で毎月活動実施しています。

それぞれ、約二時間です。

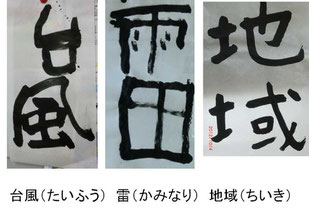

『身近な言葉、今、書きたいこと、関心があることを、表現してみる』というのが主旨で、それぞれのレベルに合わせて、平かな、漢字、どちらかを選んでいただいています。 書きたい言葉のリクエストは大歓迎です。

決して朱で添削しない方針です。書けないとき、文字を知らないときは、文字の線一本一本から一緒に練習し、最終的には自分で書ける事を目標としています。 職員さん、実習の学生さんなどにサポートしていただいています。いつもとは違うクリエ一ティブな自分の発見もあり、楽しく学んで制作してという時間を過ごしています。

沢山書けたら、その日の自分のベスト作品を選び、ホワイトボードに貼り、皆さんの前で披露します。お互いに良いところを褒めあって、作品鑑賞しています。

ハートでアート、地域文化祭など、作品出品にも意欲的に取り組んでいます。本施設での作品展示など沢山の方々に見ていただきたいと思っています。

活動者

藤田 万里子 (紅霞)

自己紹介:

出身地: 神戸市

神戸市北区の自宅と垂水教室で書道教室を19年間開き、1996年よりかがやき神戸書道活動を開始。2007年千葉県に転居。

2017年から2023年7月まで千葉にて書道教室開催。

現在、かがやき神戸書道講師、兵庫県書作家協会委員、読売書法会 会友 日本篆刻家協会委員、日本書芸院 一科会員、書窓学院 元審査会員 篆靄(てんあい)社所属。

2018年 東京芸術大学 DOOR二期生

好きなこと:書道、篆刻 および美術展鑑賞、映画鑑賞 。

活動の主旨

知的障害の仲間の皆さんの文字に対する能力は様々で、自分一人では書けなくても、手本を見れば書ける、途中までなら書ける、(漢字であれば)一部分は正しく書けるなど、各自がお持ちの力を理解し、そこから伸ばしていけるようにしております。

漢字書き取りテストでは、一画が抜けてしまうだけで×ですが、文字の形を大まかになら把握でき、多少線が抜けても書けるというレベルであれば、簡単な練習と、注意する箇所を声掛けするだけで、漢字作品の制作は可能です。また、一人では、文字は書けないという方も、筆を持つ以前に、手を大きく動かして練習すると平かな、漢字をかなり書けるようになります。大切な伝えたい言葉を覚えて書く。毛筆で大きく力いっぱいに表現できた時の喜びはひとしおです。

2013.9~一年間の学術助成の審査に受かりました!

某 書道財団様の学術助成金をいただけることになりました。「生涯教育もしくは美術館・博物館等における鑑賞教育的立場から論じた習字・書写書道に関する研究分野」に応募していました。9月1日付けで1年間、研究活動をさせていただきます。正式に公表されましたら、詳細をお知らせしたいと思います。

この一年間で、①自分が書いた文字(作品)に対する記憶、関心度をきくアンケートの継続、

と調査(今年4月より実施) ②1年間で制作した作品展を開催 ③スクリーンに制作した作品を投影し、なかまの作品への感想を出し合う を通常の活動に付け加える予定です。水書道での文字練習版、新たな作品額などの購入も考えておりますので、毎回なかまの皆さんに、より沢山の文字練習をしてもらえ、作品発表の楽しみの機会も増えるかと思います。

各施設の職員の皆様には一層のお手数をおかけすることになりそうですが、どうかよろしくお願いします。

2012 7.6 ALter; European Journal of Disability Research で発表しました

Dyslexia (ディスレキシア) 学習障害の一つで、失語症、難読症、識字、読字障害 があり、その分類、発見のきっかけになることがらの年齢別指標、支援方法などが研究されています。

私は、当初、そんな学術的なことは知りませんでしたが、たまたま書道活動を通して、なかまの皆さんが文字を覚えたり、書いたりする困難さがいくつかのタイプに分かれるのではないかと思うようになりました。ただ失敗した字とほっておくのではなく、山のように練習して書かれた失敗と思われる文字を見てその理由を考えます。そして、その困難さを知ったうえで、各自に合った指導法を見つけたいと思いました。知的障害をお持ちの方々の文字レベルを直接お聞きする、テストしてみる、これは彼らも望まれないだろうし、良い方法とは思えません。

そこで、書道活動アンケートを実施し、「知っている文字の数は?」一つの会話文で使える語彙数は?などをお聞きしました。これらの項目を点数評価し、グループ分けをしてみると、実に各自の不自由さが類似しており、またそこから、文字の使用を日常で使用しているか否かの境界線もみえてきました。例えば、空間認識が弱い、線の方向を捉えづらい、二文字の差が認識しづらい、などそのグループにあてはまる方々の共通の困難を知ったうえで、そのトレーニングを加えながら、文字書くときに支援することが容易になりました。少しずつではありますが、数年間の活動で、知っている文字が増えた、簡単なお手紙、連絡帳への記入をするようになった、こんな変化が現れました。

いわば、「書道」という芸術活動から、その経験をとおして目に見える形で学習障害、識字障害の問題を知ることができ、支援できるというお話です。

「漢字、平かな」とアルファベットの違いはあり、「書道」という漢字使用圏ならではの芸術である特異性はありますが、基本の考え方は同じはずです。そして、自分で覚えて書かれた仲間の皆さんの作品から、伝えたいことの発信を受け止めていただけると思います。

http://alter-asso.org/event/FR/index.htmlのページをご覧ください。Paris,5-6 July 2012 の学会、Programme をクリック、Session3 Life-long literal education to people with mental disability というタイトルで発表論文がPDF で掲載されています。みなさんの書の実例で解説しました。アジア圏の方もいらっしゃいましたが大半がヨーロッパ圏の方でしたので、書の文化が理解してもらえるか心配でしたが、手話通訳の方も日本文化をよく勉強されていて、手話とフランス語に同時通訳していただけました。あまり、時間に余裕がなく、質疑応答は2名のみしかできませんでしたが、実践からの報告はとても関心を持っていただけました。

[en ligne le 04 juin 2012]

Conférence internationale ASERH

Alter, Société Européenne de Recherche sur le Handicap (ASERH) organise sa première conférence internationale à Paris, les 5 et 6 juillet. Conçue avant tout comme un lieu d’échanges, elle est ouverte à un ensemble de thématiques, de problématiques et d’approches qui renouvellent aujourd’hui la recherche en sciences sociales sur le handicap (paradigmes de recherche, expériences, identités, acteurs, ressources, mobilisations, politiques…).

学会会場の建物です。

発表風景です。20分の持ち時間でスライドが50枚超えてしまい、音読練習大変でした。

エッフェル塔を見上げて撮りました。この後、塔横のセーヌ川沿いをどんどん歩き、自由の女神像を見に行きました。

仲間の持つディスレキシア

読み書きのみの学習困難 ディスレキシアへの対応策 という研究がなされています。少し抜粋させていただくと 「ディスレキシアとは、知能障害や感覚・運動障害、注意力や意欲の欠乏、家庭や社会的要因による障壁が存在しないにも関わらず、神経学的基盤の発達障害によって、読み書きの習得のみに困難を示す障害のことである。」「先ず、ディスレキシアは読み書きはできるが、遅く・間違いが多い兆候を示し、完全に読字能力を欠く失読症状とは区別される」(石井加代子氏)とあります。私たちが仲間の皆さんの文字が書きづらい、書けない困難さを見つけてサポートしてきたことは 海外での報告を読んでも、レベルの違いはあれ、悩みも似通っており、同じ趣旨でもって続けた活動のように思います。

仲間の皆さんが、手本を見て、筆を持ち、のまま自由に書いてみてくださることによって、手本の文字がどのように目に映っているのか、もし同じように見えているなら、どこが表現できないのか、つまり、曲線の表現が直線になってしまうのか、あるいは三本線はもっと複数に見えるから誤字になるのかなど、率直に教えてもらえている気がします。書けない、覚えられない理由は、一人一人違います。それを見つけ出し、字を覚える、書ける、表現できるという楽しさを味わっていただくためにも、これからもディスレキシアへの対策を読ませていただき、自分自身も学習したいと思っています。

書いた文字を覚えよう!

「自分の表現したい文字を覚えて、使える文字を増やしてほしい」という願いをもって、職員さんとともに活動を始めて20年近くなりました。仲間の皆さんが、日記をつける、手紙を書く言葉数が増えた、名簿に名前を書けた・・など嬉しい報告をいただいてきました。活動→展覧会出品→施設内展示という流れで進めてきましたが、今年からは書いた後にすぐ、写真表示して、自分やメンバーの作品を何度も見直す→鑑賞する→記憶に残す という過程を付け加えてみようと思います。担当職員さんには色々とお手数をおかけしていますが、多大なご協力をいただき感謝しています。この季節に感じる言葉を繰り返し見て、生活の中でこれらの文字を見つけていただけたらいいなと思っています。

かがやき神戸 書道活動

かがやき神戸 書道活動